熱力管網(wǎng)智慧監(jiān)測(cè):構(gòu)建智能供熱新生態(tài)

在城市地下數(shù)十米的深處密布著總長(zhǎng)超過百萬(wàn)公里的供熱管網(wǎng),這些“城市血管”每年輸送的熱能相當(dāng)于燃燒1.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。看似平靜的管道背后也隱藏著巨大隱患:我國(guó)北方城市每年因管道泄漏導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失超過30億元,且傳統(tǒng)人工巡檢的漏檢率高達(dá)40%。而智慧供熱監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正以更加科學(xué)的技術(shù)構(gòu)建智能供熱新生態(tài),促進(jìn)推動(dòng)監(jiān)測(cè)和管理從人海戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)向智慧防范的質(zhì)變升級(jí)。

一、低效與盲區(qū)的雙重困境

1.響應(yīng)滯后:

熱力管網(wǎng)所處環(huán)境復(fù)雜,部分管網(wǎng)深埋地下或位于偏遠(yuǎn)區(qū)域。人工巡檢周期短則數(shù)天、長(zhǎng)則數(shù)月。這就導(dǎo)致當(dāng)管網(wǎng)突發(fā)泄漏或其他故障時(shí),人工巡檢無(wú)法及時(shí)察覺。等到巡檢人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)故障可能已持續(xù)數(shù)小時(shí)甚至數(shù)天。從發(fā)現(xiàn)故障到上報(bào)信息再到相關(guān)部門組織人員、物資進(jìn)行處理,流程繁瑣且耗時(shí)較長(zhǎng)。

2.覆蓋不足:

城市供熱面積的不斷擴(kuò)大且熱力管網(wǎng)的規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng),部分隱蔽性較強(qiáng)的管網(wǎng),如穿越建筑物、河流或地質(zhì)條件復(fù)雜區(qū)域的管道,巡檢人員可能因難以到達(dá)而無(wú)法進(jìn)行有效檢測(cè)。這些未被發(fā)現(xiàn)的隱患日積月累,極有可能威脅供熱系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

3.誤判率高:

人工巡檢主要依靠巡檢人員的經(jīng)驗(yàn)和感官進(jìn)行判斷,對(duì)于一些早期癥狀不明顯的管網(wǎng)故障可能無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)或者將其誤判為正常現(xiàn)象。不僅會(huì)導(dǎo)致故障得不到及時(shí)處理,還可能因錯(cuò)誤的決策而引發(fā)更嚴(yán)重的后果。

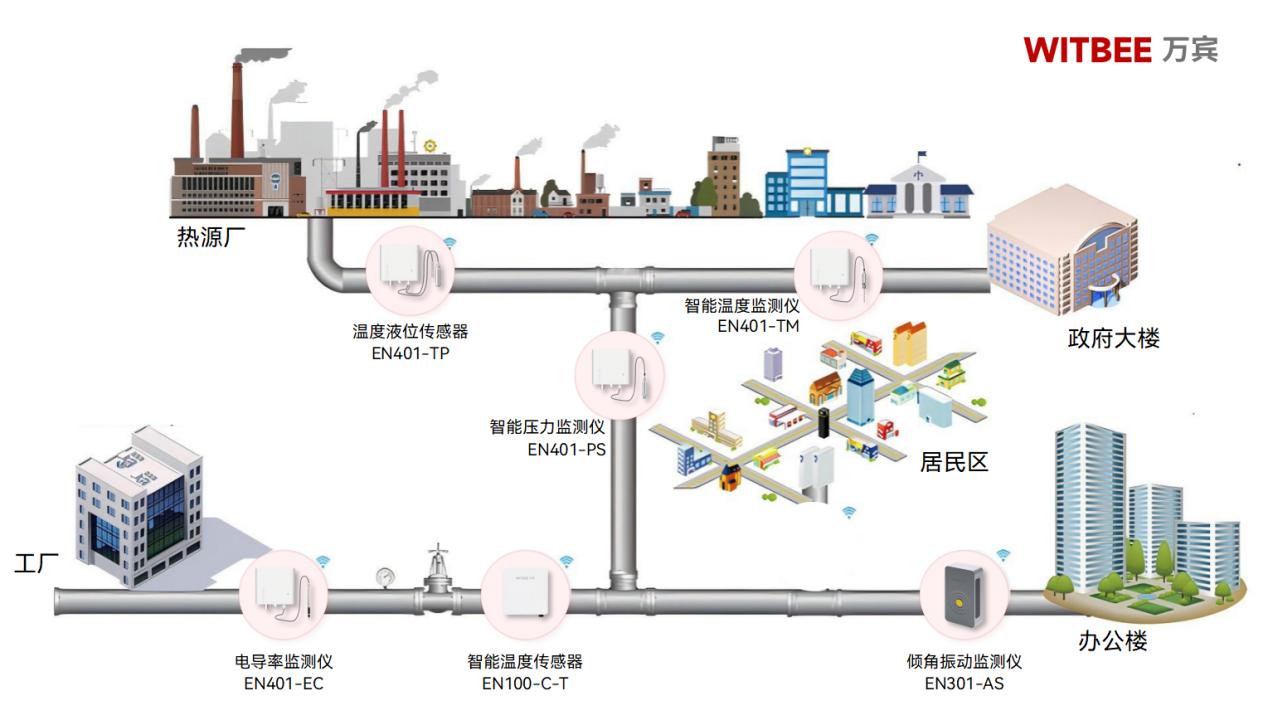

WITBEE?萬(wàn)賓科技?熱力管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將地下管網(wǎng)的運(yùn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)化為實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流,實(shí)現(xiàn)了從“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)”到“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的跨越。

二、熱力管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的"技術(shù)密碼"

在傳統(tǒng)的熱力管網(wǎng)運(yùn)維過程中長(zhǎng)期依賴“救火式搶修”模式。只有當(dāng)熱力管網(wǎng)出現(xiàn)諸如管道破裂、泄漏等嚴(yán)重故障導(dǎo)致供熱中斷時(shí),維修團(tuán)隊(duì)才會(huì)被動(dòng)介入開展搶修工作。這種滯后的運(yùn)維策略弊端十分明顯。供熱中斷會(huì)影響居民的正常生活、干擾工業(yè)生產(chǎn)的有序進(jìn)行,而且由于發(fā)現(xiàn)故障時(shí)往往已持續(xù)一段時(shí)間,管網(wǎng)承受了長(zhǎng)時(shí)間的異常壓力二造成了較大程度的損壞,極大增加了相關(guān)城市生命線基礎(chǔ)設(shè)施維修的難度和成本。

在“救火式搶修”模式下維修工作兼具緊迫性與無(wú)序性。而熱力管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通過在熱力管網(wǎng)的管道連接處、閥門、換熱站等部位安裝的各類高精度傳感器,對(duì)管網(wǎng)的溫度、壓力、流量等關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行24小時(shí)不間斷監(jiān)測(cè)。這些傳感器將采集到的海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至數(shù)據(jù)中心。并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提前預(yù)警可能出現(xiàn)的故障。管理人員可以提前安排維修人員對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行預(yù)防性維護(hù),提高熱力管網(wǎng)運(yùn)維的效率與質(zhì)量并且保障供熱服務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。

熱力管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)幫助運(yùn)維單位實(shí)現(xiàn)了從“救火式搶修”到“預(yù)測(cè)性維護(hù)”的跨越,從整體上提高熱力管網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性。

相關(guān)閱讀:

雷達(dá)水位監(jiān)測(cè)儀:河道水位實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)

城市生命線監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng):讓基礎(chǔ)設(shè)施 “健康指數(shù)” 一目了然

地埋式積水監(jiān)測(cè)儀:讓暴雨中的城市 “底氣十足”

如何實(shí)現(xiàn)橋梁輕量化監(jiān)測(cè):創(chuàng)新科技賦能橋梁安全

建筑結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-實(shí)現(xiàn)古建筑結(jié)構(gòu)智慧管養(yǎng)

工信部增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可 B1.B2-20211091

工信部增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可 B1.B2-20211091