智能結構診斷器為建筑全天候“問診”

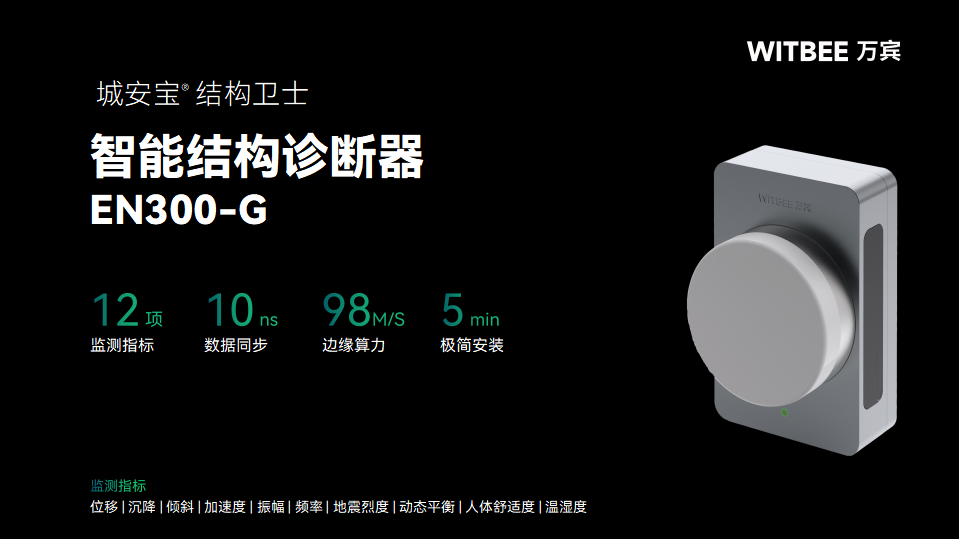

建筑是會"呼吸"的有機體。車輛駛過橋梁引起的加速度變化,溫度變化導致的隧道結構變化,甚至日常施工產生的危房共振——這些看似微不足道的動態,卻是建筑健康狀態的晴雨表。如今,它們在WITBEE?萬賓科技?智能結構診斷器EN300-G的全天候守護中,更添一份安心與從容。

一、全天候問診

如果說人工巡檢相當于給各個建筑結構做季度或者年度體檢,那么智能結構診斷器的工作變相當于為其進行全天候的問診。因為建筑結構的變化是一個動態、連續的過程,就像人體的生命活動從未停歇,因此更需要24小時的貼心呵護。它創新性地集成了十項監測指標,從位移、沉降到人體舒適度,實現了從靜態鑒定到動態監測的完美轉變。

當外部荷載導致橋梁支座出現位移,高溫高濕影響隧道結構穩定性,又或是周邊大型施工設施引發老舊房屋振動,它不會等到這些危害擴大才發出信號,而是通過內置的智能算法,將實時監測數據進行快速分析與比對,在危險剛出現時就發出預警。有它在,既不需要人工頻繁巡檢,也不需要復雜繁瑣的信息上報流程。這種沒有“時差”的全天候監測預警服務,讓建筑在應對自然環境與人類活動的影響時,可以完成自我體檢和求救。

二、實現多維度、全覆蓋守護

智能結構診斷器同時監測位移、沉降、傾斜、加速度、振幅、頻率、地震烈度、動態平衡、人體舒適度以及結構溫濕度等多項指標,在全天候監測的基礎之上,還可以實現多維度、全覆蓋的守護。

通過這些多維數據,建筑管理者可以看到建筑結構在時間維度上的“脈搏”:橋梁在夜間車流高峰后是否出現大幅度振動?古建筑在溫濕度變化中是否存在裂縫延伸現象?堤壩在連續降雨后是否出現傾斜?如此一來,它們都能像人體一樣被實時監測,背后的危險也不再潛伏于看不見的角落。與城市生命線基礎設施相對應的負責部門,可以依托精準、及時的科學數據,實現主動警戒、維護等,保護好人們賴以生存的家園。

當建筑監管與現代科技相融合,一張覆蓋城市建筑的智能感知網絡也悄然展開。城市因數據而智慧,建筑也因智能結構診斷器的監測而安全。

相關閱讀:

工信部增值電信業務經營許可 B1.B2-20211091

工信部增值電信業務經營許可 B1.B2-20211091